Imaginarios post-extractivistas

Proyecto de investigación

2024-2025

Proyecto expuesto hasta el 23 de noviembre de 2025 en el Arsenale del Corderie de La Biennale di Venezia, invitado por el curador Carlo Ratti.

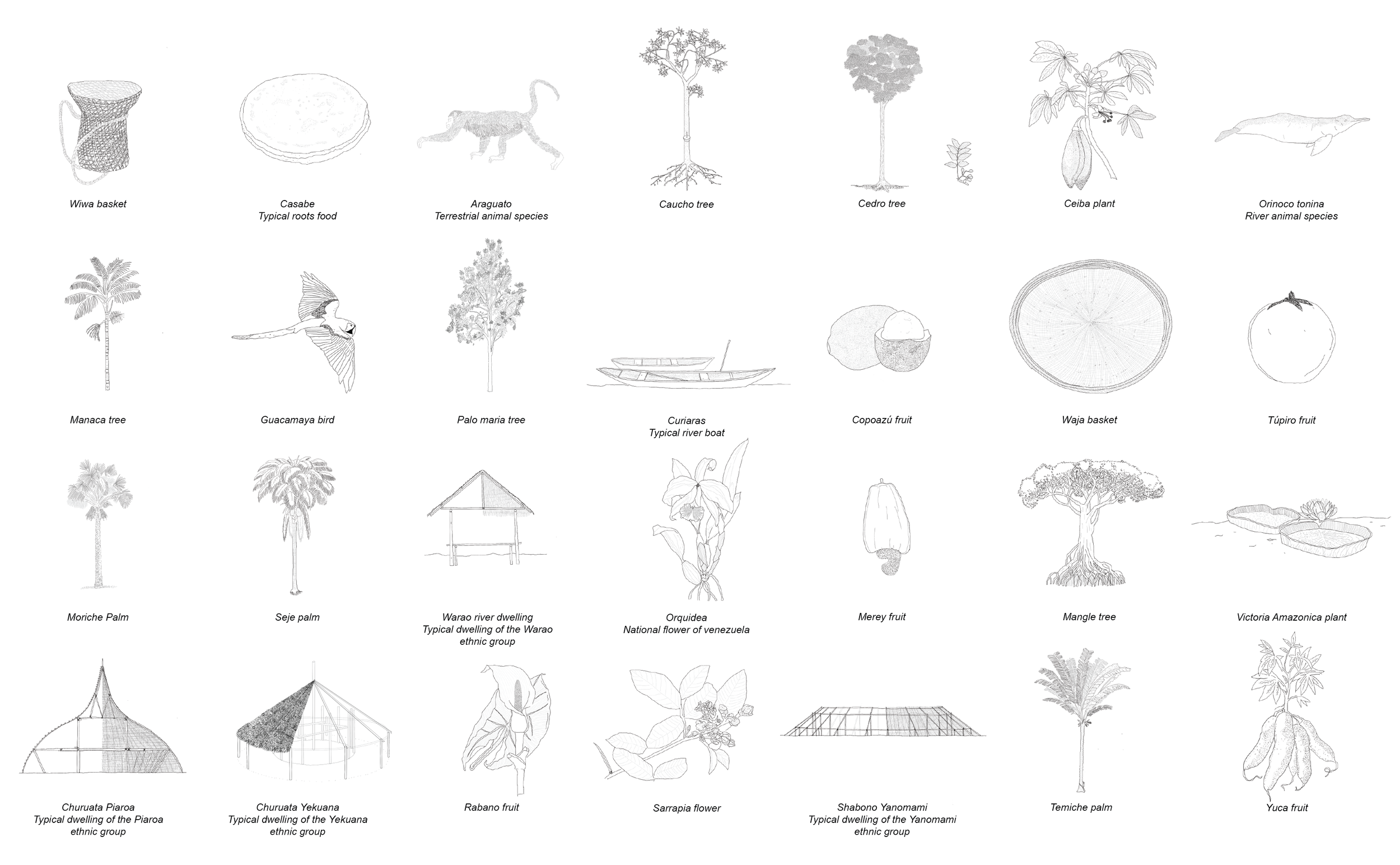

Los pueblos originarios de la Amazonía -y en el caso venezolano, de la Orinoquía- han desarrollado históricamente diversos saberes y prácticas para el equilibrio de sus territorios. En The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492 (1992) William M. Denevan argumenta y evidencia que el bosque amazónico es un mosaico de diferentes edades-tiempos, estructuras y composiciones resultantes de la modificación indígena del hábitat, gestionando tipos, cantidades y distribuciones de otras especies en correlación para el desarrollo de la vida. Podríamos inferir que en términos de Buen Vivir (1), ya que, desde ese punto de vista, las especies que habitamos dicho territorio -y todos en general- estamos radicalmente relacionadas unas con otras en redes de interdependencia que son, a la misma vez, la condición de posibilidad de devenir un organismo viable.

Esta concepción cultural de mundo fomentaría el campo de práctica e imaginación para dinámicas de cohabitación en las cuales quienes moramos el planeta podemos existir nutriéndonos mutuamente. No obstante, el impacto humano que se evidencia y territorializa por gran parte de nuestras sociedades, ha generado la condición de emergencia climática global, remitiendo a las transformaciones climáticas directamente relacionadas con las dinámicas territoriales de degradación y despojo -por mencionar algunas- derivadas del modelo de desarrollo de los circuitos económicos dominantes, y cuyos efectos agravados se producen y distribuyen de manera desigual, lo que ha demostrado que dicha cohabitación no es “responsable” en el sentido de lo mutual. Desde nuestro punto de vista, esto es producto de la crisis sistémica del modelo de desarrollo occidental moderno (Escobar, 2012).

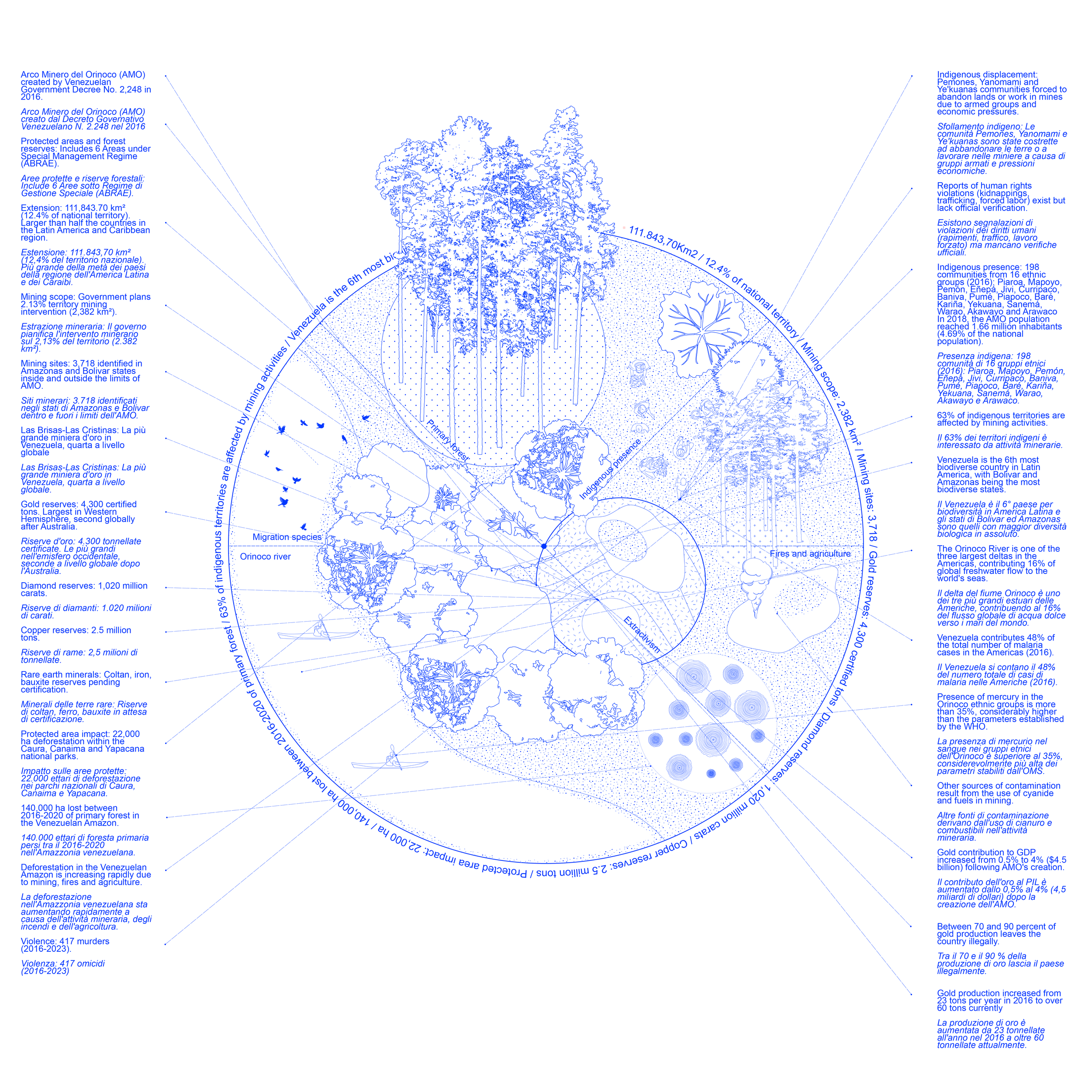

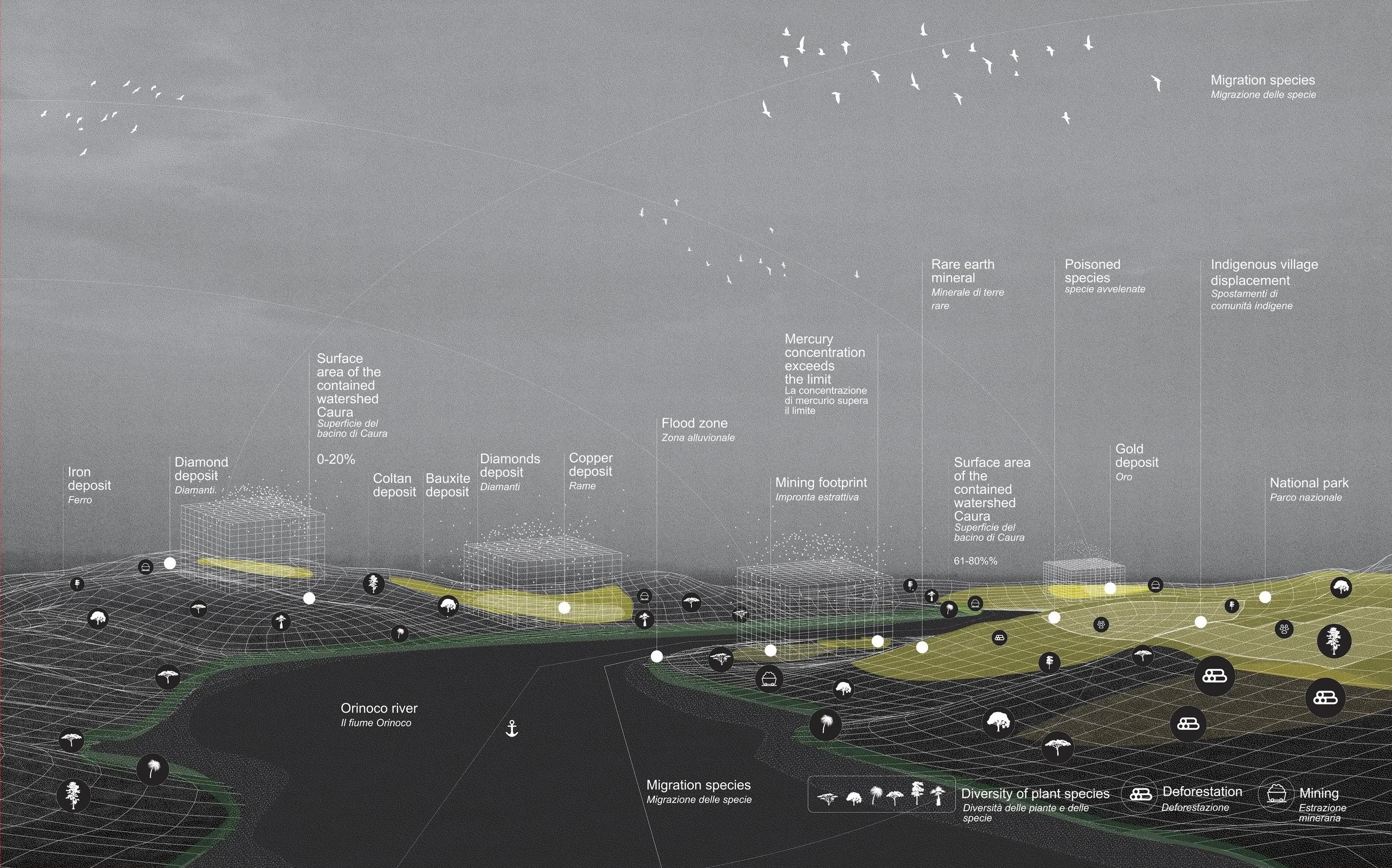

Hoy, en el marco de ese desarrollo, la lógica extractivista se expande hacia territorios “naturales” impactando ecológicamente a comunidades enteras, que en el caso venezolano se refleja con mucha fuerza en el aumento progresivo y sostenido de áreas tomadas en la Orinoquía para la explotación de recursos, principalmente minerales, afectando directamente el 12% del territorio total del país (2), lo que es equivalente al tamaño de naciones en la región como Cuba, Panamá o Costa Rica. Dicha situación también afecta una esfera más amplia, a escala planetaria y más-que-humana, a razón de al menos el 11% de los cuerpos de agua dulce del planeta y el 40% de los árboles, así como el 25% de la biodiversidad terrestre, al tiempo que aumenta la temperatura y con ello la propensión a incendios forestales, aumento de sequías, reducción de precipitaciones, trastocamiento de las estaciones, entre otros impactos (IPCC, 2022) como contaminaciones, enfermedades y violencias.

Habitar un territorio herido y producir el tipo de responsabilidad necesaria para atenderlo, que en nuestro caso entendemos como respons-habilidad en los términos a los que alude Donna Haraway (3), no es una tarea automática o mecánica. Requiere un proceso de concomitancia desde el ser-con y no a-costa-de nuestras alteridades. Para ello, Haraway nos pide resistir a la idea de fantasear con nuevos comienzos que emergen de un reinicio civilizatorio que dará lugar a una sociedad donde toda la degradación ambiental ya generada se disolverá a modo de un mal sueño. Nos pide seguir con el problema, en tanto aprender a habitar un mundo herido que nos rodea y nos atraviesa, conviviendo con las lesiones. Esto nos sitúa en la posibilidad de producir una relación recíproca, material y afectiva, con nuestro entorno. Producir parentescos, indica Haraway.

Sumado a lo anterior, en Aprender con el agua (Culturas hidrocomunes: Arte, pedagogía y prácticas de cuidado en las Américas, 2024), Astrida Neimanis plantea que “Estamos hechos de lo que está afuera. Lo que está ahí afuera nos constituye” (p.36). En este sentido, en el sentido amazónico, el bosque y las comunidades -en su espacialidad- entregan un conjunto de inteligencias naturales y colectivas, así como experiencias y aprendizajes capaces de atender la realidad en estos lugares complejos y amplios, a través de pequeñas acciones para ubicar, articular y habilitar horizontes desde sus territorios y ecologías, en sus identidades. Esto, sin perder de vista una reflexión crítica sobre la colonialidad de la naturaleza, y lo que implica abordar los desafíos climáticos mediante otras nociones de desarrollo y desde los complejos ambientes que nos hacen posible el estar vivos.

Frente a la degradación de la Orinoquía venezolana, y la Amazonía, nos interesa entender este territorio como paisajes activos que “no surgen gracias a los planes humanos, sino a pesar de ellos” (Tsing, 2021, p.363) ygeneran condiciones para que emerjan extraños ensamblajes (4) de colaboración multiespecie, capaces de fomentar actos expandidos, dada su condición no solo de reunión abierta donde se congregan formas de vida, sino que las crean (Tsing, 2021). Suelo, violencia, aire, árbol, contaminación, vivienda, animal, río, enfermedad y humano, ritualizan relaciones de “intercambios múltiples, polivalentes, a la vez materiales y simbólicos” (Rivera, 2018, p. 46) que producen parentescos, ya que, sin las otras, sin esas diversas especies compañeras, no es posible edificar ese sujeto humano que se asume autosuficiente. Nace así la quimera de una extraña arquitectura por venir (5), con un tipo de identidad que, sin ser una suma de partes entre diferentes culturas, conocimientos y cosmovisiones, o reducirse a una categoría única y homogénea, entendemos por ecosistemas mestizos.

En función de esto, hemos ubicado en el cauce del Orinoco y el ámbito de las zonas 1, 2, 3 y 4 del Arco Minero del Orinoco (6) condiciones suficientes para articular saberes y prácticas que provienen de áreas diferenciadas y cumplen roles que responden a esa diferencia. Por una parte, están las espacialidades indígenas en la forma de maloca, shabono, palafito (7), entre otras, que dinamizan relaciones sociales, materiales y constructivas, alrededor del vínculo unitario con el todo. Por la otra, en contraste, y frente a ello, la zonificación y compartimentación de las actividades productivas-extractivas propias del asentamiento minero, que fragmentan el hábitat en canteras, almacenes, comedores, instalaciones de procesamiento, talleres de mantenimiento, dormitorios, por mencionar algunos elementos, articulados en mayor o menor medidas entre ellos, y necesariamente depredador del alrededor. A lo anterior también se suman experiencias de vivienda pública rural desarrolladas en estos territorios, alineadas con una visión y misión civilizadora de modernización (8), generando a través de los años un inventario de arquitecturas hibridadas por sus habitantes. En esto encontramos una oportunidad que emerge y responde a cada dimensión cultural presente, y bien podrían lograr una coordinación entre identidades y formas de llevar a cabo las cosas con otras entidades presentes en el territorio, fomentando arquitecturas posibles que habiliten horizontes resistentes, reparadores y restauradores, que aprenden de estos actos y forman una alianza colectiva dentro de ellos. Alianza poderosa, porque habita instancias de interdependencia y produce entidades indeterminadas.

En una necesaria transición post-extractivista, desde la Amazonía y la Orinoquía venezolana, con la intención de expandir la narrativa espacial y climática de una realidad territorial -y geopolítica- en transformación, cobra sentido retomar palabras de W. Denevan sobre el bosque amazónico, cuando indica que, desde antes del siglo XV “El impacto humano en el medio ambiente no es simplemente un proceso de cambio o degradación… Los impactos pueden ser constructivos, benignos o degenerativos…pero el cambio es continuo a ritmos variables y en diferentes direcciones” (p.15). Por lo anterior, consideramos que hay futuros con oportunidades alternativas en las contradicciones de nuestro presente, asumiendo, por una parte, el enorme -e inspirador- desafío de darle forma a narrativas propositivas y entusiastas, que, sin negar las múltiples emergencias de hoy, salgan del dominio del miedo y la desesperanza. Por otra parte, proponiendo sistemas de especies diversas que se desplazan dentro de ecologías en movimiento, a las que hemos llamado ecosistemas mestizos, sanando el territorio, y sumándose a las comunidades que defienden y preparan mundos por venir, produciendo ecotopías.

Dirección: Maximillian Nowotka + Gabriel Visconti Stopello

Equipo : Michelle Isoldi Campinho, Maria Betina Rincón, Jeniffer Carmona

Ensayos y conversaciones: Ana María Durán Calisto, Carlos Segura, Ecociencia, Emiliano Terán Mantovani, Helena Carpio, Instituto del bien Común, Luis Felipe Gottopo, Luisa D´Angelo, Nelifred Maurera, Ricardo Avella, SOSOrinoco, Cristina Vollmer de Burelli, Liliana Buitrago.

Imágenes y fotografías: MAAN, AGA Estudio, Cortesias de SOSOrinoco, Rodolfo Gerstl, Charles Brewer-Carias, Fritz Sanchez, GDO.

Traducciones al italiano: Eleonora Pradegan

Ubicación: Orinoquia, Venezuela.

Año: 2024-2025

Este proyecto ha sido invitado a participar en la 19a Exposición Internacional de Arquitectura de La Biennale di Venezia, la 14a Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo 2025, al V Congreso Interdisciplinar de investigación de arquitectura, diseño, ciudad y territorio: Intersecciones - Hacia una habitabilidad planetaria organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes y la Universidad de Chile en Santiago, el Congreso transdisciplinar Edumeet en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM - UPC) y la Universidad de las Américas (UDLA), y publicado recientemente en Patio Magazine - Issue 3 N°1: Identities de Columbia University - Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP).